一、引言

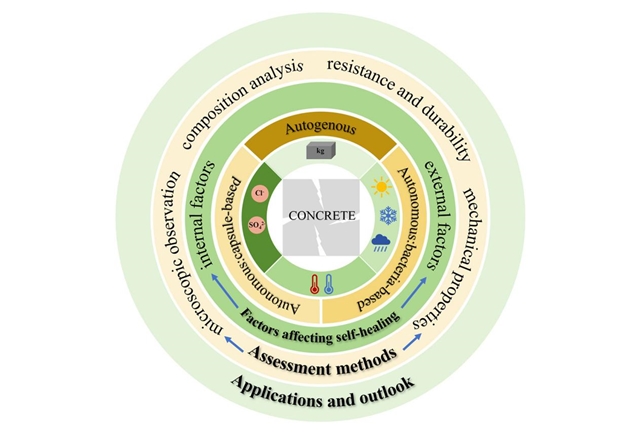

自修復混凝土(Self-healing Concrete),作為一種具有自動修復裂縫和損傷能力的新型建筑材料,近年來在學術界和工程界引起了廣泛關注。該技術通過模仿動物骨組織結構的再生機制,在混凝土內部或表面出現裂縫后,通過內部機制或外部刺激自動修復裂縫,使混凝土實現自行愈合,從而延長使用壽命,降低維修成本,保障工程安全。

隨著全球基礎設施建設的不斷加快,對高性能、長壽命建筑材料的需求日益增長。傳統混凝土在使用過程中因各種因素導致的裂縫和損傷問題日益凸顯,嚴重影響其力學性能和耐久性,縮短使用壽命,增加維護成本。因此,自修復混凝土技術的出現正好契合了這一市場需求,成為解決混凝土耐久性問題的有效途徑。同時,自修復混凝土技術的出現,為傳統混凝土材料的發展注入了新的活力,并提供了全新的機遇。本文將從行業前沿、國內外最新技術等方面,對自修復混凝土技術進行總結。

二、國內外最新技術

1、生物自修復混凝土

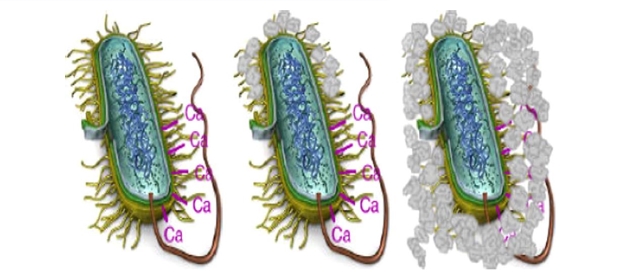

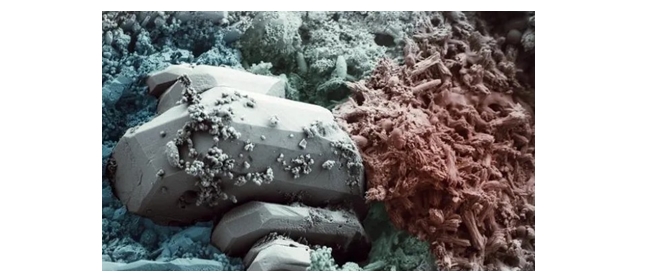

生物自修復混凝土是基于微生物的自動修復技術,通過施加一定的營養和水源,利用產生菌落的細菌來修復混凝土中的裂縫。這種技術的修復機制依賴于微生物在混凝土裂縫中的生長和繁殖,釋放礦化物質和水合物填充裂縫。然而,由于生物自修復混凝土的應用范圍較窄,且需要較長時間才能實現修復,目前尚未大規模應用。

2、化學自修復混凝土

化學自修復混凝土則是通過施加可開裂的荷載,使混凝土中的微膠囊破裂,釋放出預先灌入的修復劑(如環氧樹脂、聚氨酯等)填充裂縫。這種技術的優點是修復速度快且修復質量高,但其耐久性較差,且修復劑的釋放難以控制。近年來,隨著微膠囊技術的發展,化學自修復混凝土的耐久性和修復效果得到了顯著提升。

3、物理自修復混凝土

物理自修復混凝土通過在混凝土中布置纖維束,當混凝土受到開裂荷載作用時,纖維束斷裂并釋放出修復材料填充裂縫。相較于化學自修復混凝土,物理自修復混凝土在修復效果和耐久性方面表現更佳。同時,纖維的加入還能提高混凝土的抗裂性能,減少裂縫的產生。

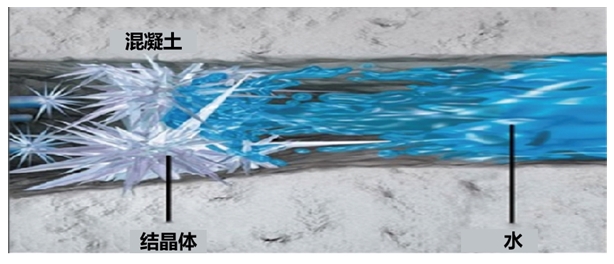

4、納米技術自修復混凝土

納米技術作為一種新興技術,在自修復混凝土領域也展現出了巨大的潛力。通過在混凝土中添加特殊的納米顆粒,利用納米顆粒的高比表面積和快速溶解特性,可以在裂縫產生后迅速形成新的水泥膠體,封住孔隙并修補裂縫。此外,納米顆粒還能吸收周圍的水蒸氣并重新結晶,形成更多的晶體,進一步增強混凝土的自修復能力。

5、智能自修復混凝土

智能自修復混凝土是近年來發展的一個新興方向。通過在混凝土中嵌入傳感器、形狀記憶合金等智能材料,實現對混凝土損傷的自診斷和自修復。當混凝土受到損傷時,傳感器會及時感知并發出信號,形狀記憶合金等智能材料則在接收到信號后迅速響應,通過物理或化學變化修復裂縫。這種技術不僅提高了混凝土的自修復能力,還實現了對混凝土狀態的實時監測和預警。

三、面臨的挑戰

盡管自修復混凝土技術取得了顯著進展,但仍面臨一些挑戰。

性能優化:目前自修復混凝土的修復效果和耐久性仍需進一步提升,以滿足實際工程的需求。

成本控制:高效自愈合劑和微生物修復技術的成本較高,限制了其大規模應用。

安全問題:某些自修復技術(如一氧化碳自修復)存在安全隱患,需要進一步加強安全控制。

標準化與規范化:自修復混凝土技術的標準化和規范化尚未完善,需要進一步推動相關標準的制定和實施。

四、結論與展望

綜上所述,自修復混凝土技術作為建筑材料領域的一項前沿技術,在過去五年中取得了顯著進展。國內外學者在生物自修復、化學自修復、物理自修復、納米技術自修復和智能自修復等方面進行了深入研究,取得了一系列重要成果,有望在建筑、橋梁、隧道等基礎設施領域得到廣泛應用。

黃河勘測規劃設計研究院有限公司作為國家重點高新技術企業、國家級企業技術中心,長期致力于黃河的長治久安,致力于水利事業高質量發展。同時,在涉水建筑物的結構穩定性和耐久性方面深耕多年,已研發出混凝土超疏水外加劑、裂縫修復劑、泥質粉細砂固結劑等多種新材料。此外,在滲透結晶材料和生物修復菌劑方面也開展了初步探究,以期在未來的工程建設中,為防止混凝土開裂,提高工程綜合耐久性方面做出更大的貢獻。

當前位置:

當前位置: