在人類活動和氣候變化的雙重壓力下,我國水污染問題日益凸顯,特別是城市河道、湖泊和水庫,由于長期處于封閉或半封閉狀態,流速緩慢、水體交換少、自凈能力弱,導致底泥大量沉積,水體富營養化和重金屬污染等問題嚴重。數據顯示,2005—2017年,我國142個湖泊和水庫中有31個湖泊和7個水庫水體污染明顯,其中,2005—2011年由富營養化導致的水體污染超60%。作為河道、湖泊、水庫等水體主要內源污染(“源”),底泥匯存了水體中30%~50%的污染物并可能持續向上覆水體釋放,因此解決以底泥為主的內源污染問題已經成為我國水污染治理的關鍵和難點。

傳統的河湖清淤底泥處置方式會占用土地資源、導致二次污染和土壤污染,且底泥中的有害物質可能會對生態系統和人類健康造成威脅。底泥中富含的有機質、氮、磷等養分可以促進植物生長;底泥中的無機礦物質可用于制備建筑材料。因此,近年來底泥的資源化利用成為水環境治理的重要方向之一。

底泥資源化利用的方式多種多樣,主要包括土地利用、建筑材料制作、能源回收以及生態修復等幾個方面。

一、土地利用

土地利用是底泥資源化利用的主要方式之一。通過將處理后的底泥作為土壤改良劑或肥料施用于農田、林地等,可以改善土壤結構,提高土壤肥力,促進植物生長。此外,底泥還可以用于城市綠化、景觀建設等領域,為城市環境的美化提供材料支持。

(一)技術優化方面

底泥經過適當處理后,可以作為土壤改良劑使用。底泥富含有機質和營養元素,能夠改善土壤結構,增加土壤肥力。但需要注意的是,底泥中的重金屬和有機污染物需要通過穩定化/固化技術進行處理,以防止對土壤和作物造成二次污染。近年來,劉永兵等人在底泥土地利用的技術優化方面取得了顯著進展,通過添加適量的固化劑、穩定劑等材料,可以有效降低底泥中的重金屬和有機污染物含量,提高底泥的土地利用安全性。經過處理后,重金屬的遷移率最高可以降低85.69%,施加底泥的耕地作物產量增產15%左右。

圖1 底泥林用

(二)環境效益評估方面

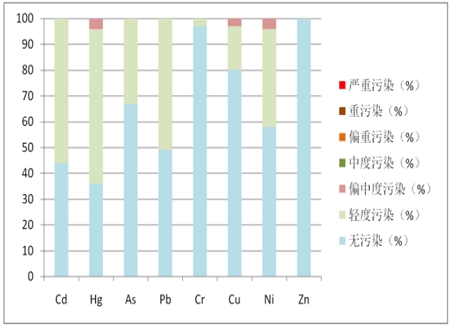

底泥中可能含有重金屬以及多種病毒及有害微生物,因此底泥的土地利用需要進行多方面的環境評估。目前向甲甲等人對底泥土地利用后的環境效益進行了全面評估,包括土壤質量改善、植物生長促進、水體凈化等方面,為底泥土地利用的推廣提供了科學依據。他們的研究發現直接土地利用的底泥中,8 種重金屬的污染程度由高到低依次為:Hg>Cd>Ni>Pb>As>Cu>Zn>Cr。Hg、Cu和Ni有4%的樣品為偏中度污染,其他重金屬重金屬污染程度均不超過偏中度污染。因此,底泥直接土地利用時,需根據底泥的污染特性、污染物的暴露途徑等采取相應措施降低底泥帶來的風險。

圖2 底泥重金屬風險評價

二、建筑材料制作

底泥中含有豐富的黏土礦物和有機質等成分,經過適當處理后可以制成各種建筑材料,如陶粒、磚塊、水泥等。通過高溫燒結或化學處理,底泥中的有害成分可以被固定或去除,同時底泥中的硅、鋁、鐵等成分可以作為原料的一部分。研究者們正在探索更高效的處理工藝,以提高底泥在建筑材料中的應用比例。這些建筑材料不僅具有良好的物理性能和力學性能,還能在一定程度上減少天然資源的開采,降低建筑行業的環境壓力。

武勝萍團隊利用南京市九龍湖底泥成功開發了多種新型建筑材料,如輕質陶粒、生態磚等,其中陶粒堆積密度為1005~1291 kg/m3,筒壓強度為4.85~16.22MPa。陳穎等人以福州市晉安河淤泥為主要材料,研究了含水率、水泥與固化劑用量對淤泥免燒磚性能的影響,并制備了MU10.0的底泥免燒磚;謝丹等利用武漢市水果湖、南湖的底泥與鐵粉、石灰石等進行配比,制成了符合產品質量要求的硅酸鹽水泥。這些材料不僅具有優良的物理性能,還具有一定的環保功能,如吸附污染物、凈化空氣等。目前,在廣東、浙江等地區,已經有小型陶粒廠原料中摻入不同比例的當地河湖淤泥來生產輕質陶粒,處理成本約120~140元/噸,取得了較好的環境效益和經濟效益。黃河流域泥沙在建材方面的研究也有許多進展,如管中強等人利用引黃灌區泥沙制備免燒磚,抗壓強度達到28.00MPa,滿足規范JC/T411-2007《非燒結垃圾尾礦磚》要求,符合實際工程利用。

圖3 生態磚

三、能源回收

底泥中含有大量的有機物,可以通過厭氧消化等生物處理技術轉化為沼氣,作為能源使用。此外,底泥也可以作為生物質能源的原料,通過熱解、氣化等技術轉化為固體燃料、液體燃料或氣體燃料。

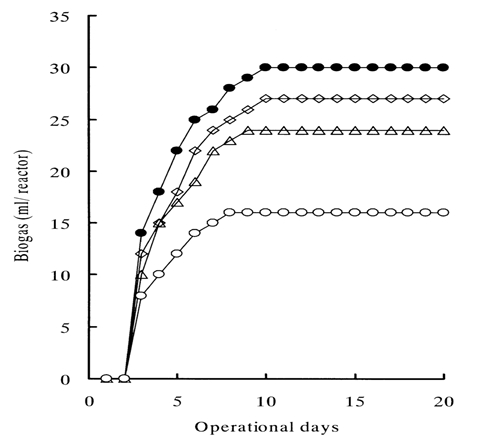

目前已有多種高效厭氧消化技術,如兩級厭氧消化、固定化微生物技術等,清華大學的王治軍團隊研究了污泥熱水解的最佳處理條件,即熱水解溫度和時間分別為170℃和30 min,可使污泥的TCOD去除率提高1倍,沼氣產率從160 mL/g提高到250 mL/g。日本國立高級工業科學技術研究所的M.S. Miah團隊利用高溫好氧細菌分泌蛋白酶等在內的水解酶,提高污泥厭氧消化性能,該技術可以使污泥溶解率達到40%,產甲烷量提高50%。

圖4 厭氧消化效率

四、生態修復

底泥生態修復是通過構建人工濕地、生態浮島等生態系統來凈化水體和修復底泥的方法。這些生態系統可以吸收底泥中的有害物質,促進水體自凈能力的提升,同時改善底泥的生態環境。例如,經過穩定化處理的底泥可以作為人工濕地的基質,有助于水體中氮、磷等營養物質的去除,同時提供微生物附著的表面,增強水體自凈能力。

鄭州大學的于魯冀等人根據底泥污染特點和環境條件構建了多種新型生態系統,如垂直流人工濕地、水平潛流人工濕地等。這些生態系統具有更高的凈化效率和更好的適應性,能夠滿足不同條件下的底泥修復需求。通過構造多單元生態凈化系統,實現對底泥和水體污染物的同時去除,具有明顯的生態效益和景觀效應,而且不會影響河道行洪,提升了河流的景觀多樣性。黃河勘測設計研究院有限公司蔡明團隊利用底泥制成生物塘/人工濕地床組合用于處理污水廠尾水,該系統對污水處理廠尾水中的TN、TP和NH4+等均有良好的去除效果,對于水域污染物總量的消減和控制具有重要意義。

圖5 底泥制人工濕地

五、新型環境修復材料

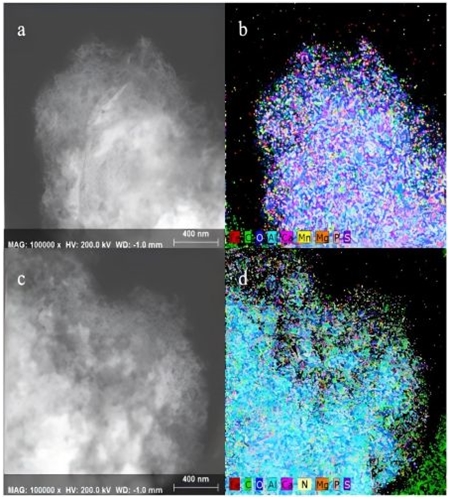

目前,黃河勘測規劃設計研究院有限公司裴向陽博士后針對烏梁素海底泥熱解制備改性生物炭的技術展開了研究。該技術通過在底泥熱解過程中摻雜雜原子耦合,改變原有生物炭晶格結構,破壞原有的C-C鍵,摻入雜原子,形成新的鍵位,從根本上改變原有生物炭的電子分布,增加改性生物炭的電子逸出能力,提高生物炭活化催化性能。在制備綠色環保新材料的同時,解決了底泥處置的難題。底泥改性生物炭可以同時去除水體中存在的多種污染物,這一技術為研發新型廢水修復材料提供了更多的選擇,也為進一步完善高級氧化降解有機污染物的機理研究提供理論支持。

圖6 底泥生物炭電鏡圖

底泥資源化利用是一個多學科交叉、技術密集的領域,涉及環境科學、材料科學、能源科學等多個領域。隨著研究的深入和技術的進步,底泥資源化利用將為環境保護和資源節約提供新的解決方案,具有廣闊的應用前景。未來的研究應更加注重技術的實用性、經濟性以及環境安全性,以實現底泥資源化利用的可持續發展。

當前位置:

當前位置: